《牛津西方音乐史》五卷本上市!关乎音乐而又超乎

在快节奏的碎片化阅读时代,出版界掀起一股“简史”热。人们振奋于“读史明智”,对此也甘之如饴,希冀以极简之历史,纵览古今之智慧。然而,事情真有如此简单?吃过的盐,走过的路,换言之,种种历史经验,是否可以未经批判性审思,而自动转化为洞见未来的智慧?

以一人之力书写皇皇五卷《牛津西方音乐史》的塔鲁斯金显然并不这样认为。作为今世最博学、最具批判性的音乐学者(可能没有之一),他尖锐地指出,大多数冠以“西方音乐史”或遵循传统“风格分期”的书籍,实际上都是概览式的,而很少解释事件为何发生、如何发生。他想要书写的,是一部“真正的历史”。

这种强烈的问题意识,驱使塔鲁斯金将重心置于当代音乐。相较于阐释已经盖棺定论的遥远过去,直面仍在演进的、与我们息息相关的当下,无疑困难得多,却也重要得多。研究历史,不正在于理解并改善我们的当下?然而当局者迷,我们对身处其中的惯例往往习焉不察。言必谈古典,便是音乐学界长时间的惯例,而塔鲁斯金虽深爱古典音乐,却不厚古薄今。相反,他展现出一种超然的视角,坦然接纳历史的流变。比如,他认为读写性以牺牲“人性”为代价战胜了口头性,而它自身也终将让位于由计算机驱动的自动化表演媒介——电子媒介将赋予音乐全新的未来。机锋背后满是辩证转换的张力,俨然有几分哲学的深刻。

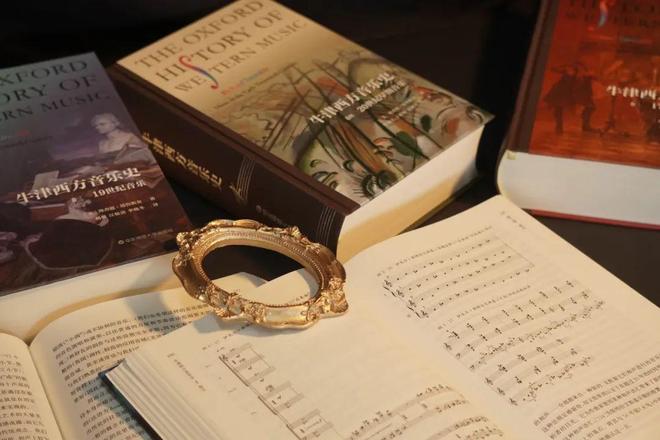

事实上,在塔鲁斯金看来,音乐作品本身仅构成音乐史的一半,而另一半存在于音乐之外。塔鲁斯金坚信:“所有问题的背后是基本的价值问题。我们能做的最好状态,就是理解不同的立场。这些立场已经被带入到它们的历史语境中了。”因此,无论是音乐作品的传播与出版史,还是表演实践与聆听行为的历时演变,都不出意外地在塔鲁斯金关注之列;而对音乐现象背后广阔历史文化背景的探讨,更使其著作展现出跨越艺术史、社会史与思想史的宏阔通透。

由此,我们也不得不关注到塔鲁斯金的俄裔背景。或许正是这一身份赋予的疏离视角,使他能够向传统西方音乐史叙事发起“挑衅”,也使他尤为关注遭到贬抑的斯拉夫音乐。创见迭出乃至颠覆性的《牛津西方音乐史》,无异于向沉寂已久的音乐学界投入一枚重磅炸弹,引发了广泛持久的争论。所幸,他宏大的学术野心得到了无与伦比的学识积淀的支撑。与夸夸其谈却缺乏音乐深度的理论家或乐评人不同,塔鲁斯金看似惊世骇俗的论断,无不奠基于坚实的历史证据与严密的乐谱分析。其严谨细致的学术态度,令时任耶鲁大学音乐系主任丹尼尔·哈里森(Daniel Harrison)耳目一新:“这种对细节的极致追求,或许会让那些认为当代音乐学研究既排斥乐谱又缺乏深度分析的读者感到意外。”

诚如斯言,今日之读者早已深陷文化快餐,以至于“知之甚多,理解甚少”。然而在人工智能时代,一切浅尝辄止、流于表面的历史叙述,都将被持续迭代的大模型所取代。像《牛津西方音乐史》这样饱含人类创见的著作,则会成为后算法时代的“人文堡垒”——当人们对大模型的陈词滥调心生厌倦之际,这些由人类智识淬炼的“历史之真”,终将如沧海遗珠,重绽光芒。

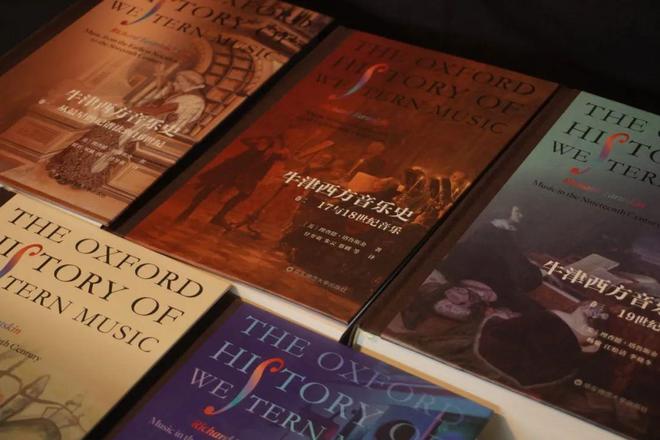

2021年度国家出版基金资助项目,著名音乐学家塔鲁斯金历时数十年独立撰写的权威西方音乐通史,音乐与政治、九游娱乐-官网app经济、文化等各个社会维度交叉融合的立体画卷!

本著作由加州大学伯克利分校音乐学名誉教授、著名音乐学家塔鲁斯金历时数十年独自撰写完成,堪称音乐史上不曾有过且难以复制的壮举。全书以崭新的视角完整展现了从中世纪至20世纪末的音乐发展史,对现当代音乐的论述尤为详尽,堪称对人类音乐的一次统揽检阅。