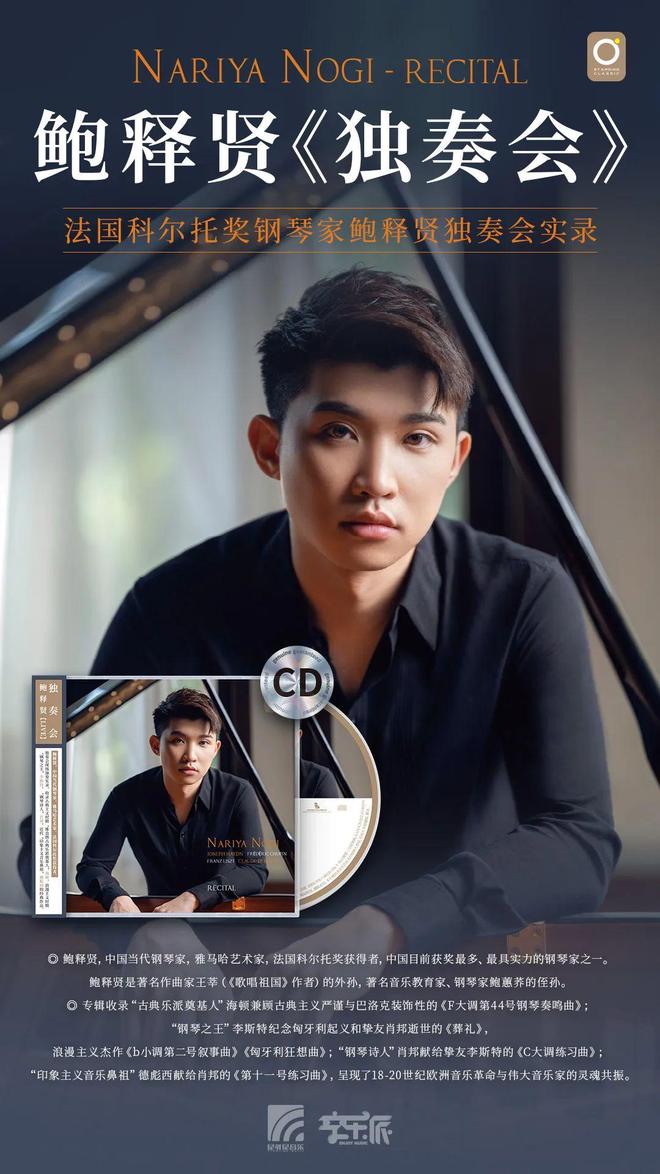

见证不同时期古典音乐家的灵魂共振法国科尔托奖钢琴家鲍释贤现场实录专辑《独奏会》CD现已上市!

九游娱乐-官方入口在欧洲古典音乐史上,举世闻名的钢琴家们互相欣赏、学习,互为推动力与灵感源泉,比如海顿是贝多芬的老师,李斯特又继承了贝多芬的演奏风格,李斯特与肖邦的友谊与交流推动浪漫派音乐的发展,印象派音乐鼻祖德彪西对肖邦推崇备至……他们了不起的情谊超越了个人荣誉,对钢琴技法乃至音乐风格的传播、传承和发展都产生了深远影响。

中国当代钢琴家、雅马哈艺术家鲍释贤带来日本独奏会现场实录专辑《独奏会(RECITAL)》,用不可复制的现场魅力,呈现不同时期的伟大音乐家的音乐革命与灵魂共振。

鲍释贤,中国当代钢琴家,雅马哈艺术家,中国目前获奖最多、最具实力的钢琴家之一。

2014年以专业第一名成绩取得巴黎科尔托音乐学院演奏家文凭;同年获得法国科尔托Cortot大奖,被评委会主席、钢琴泰斗Aldo Ciccolini誉为“当之无愧的冠军”,并被著名的法国钢琴杂志《Pianiste》誉为“未来十年欧洲乐坛最具潜力的钢琴家”。

鲍释贤是著名作曲家王莘(《歌唱祖国》作者)的外孙,著名音乐教育家、钢琴家鲍蕙荞的侄孙。

专辑收录奥地利作曲家“古典乐派奠基人”海顿《F大调第44号钢琴奏鸣曲》,匈牙利作曲家“钢琴之王”李斯特纪念匈牙利起义和肖邦逝世的《葬礼》,波兰作曲家“钢琴诗人”肖邦献给李斯特的《C大调练习曲,作品10号第1首》,法国作曲家“印象派音乐鼻祖”德彪西献给肖邦的《第十一号练习曲“为复合琶音而作”》,以及李斯特的两首重要的浪漫主义作品《b小调第二号叙事曲,S.171》、《降D大调第六号匈牙利狂想曲,S.244/6》。

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(Frédéric François Chopin, 1810-1849),波兰作曲家和钢琴家。他是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一,是波兰音乐史上极重要的人物,是欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物。

肖邦一生的创作大多是钢琴曲,被誉为“钢琴诗人”。虽然他不少作品技巧颇为艰深,但是他从来不会以炫技为最终目的,更注重诗意和细腻的情感。

作品10号创作于1829至1832年间,于1833年发表。23岁的肖邦在巴黎已经是一个小有名气的作曲家,并在当地与李斯特相识,他把此作献给“他的朋友弗朗茨·李斯特”(à son ami Franz Liszt)。

本专辑收录的Op.10, No. 1作于1829年,1833年首次出版。亨乐出版社把该曲的难度评为最高级(第9级)。钢琴家霍洛维茨也指出这是对他来说最困难的一首肖邦练习曲,并拒绝公开演奏。

19世纪伟大的浪漫主义音乐巨匠、匈牙利作曲家、“钢琴之王”弗朗茨·李斯特的《b小调第二号叙事曲,S.171》创作于1853年(魏玛时期),是其仅有的两首钢琴叙事曲之一。

这首作品结构宏大独特,融合奏鸣原则与主题变奏。其核心在于两个强烈对比的主题:一个降D大调的庄严圣咏,象征崇高理想或英雄光辉;另一个b小调的不安半音化动机,常被诠释为宿命阴影或挑战力量。两主题在发展中交织、冲突、变形,驱动音乐历经深沉冥思、剧烈戏剧性爆发及短暂的田园式宁静。

值得注意的是,音乐中汹涌澎湃的情感浪潮与戏剧张力,常引发听者对其内涵的丰富联想——或如一场与命运抗争的英雄史诗,或似一段饱含激情与痛苦、最终被黑暗吞噬的炽烈爱情;某些段落流动的音型与巨大的情绪起伏,亦可能唤起对浩瀚深邃、时而狂暴时而静谧的海之力量的想象。

作品对钢琴音响的极致探索(辉煌八度、复杂华彩、强烈力度对比),其高难技巧要求与贯穿始终的深刻情感张力,使之成为浪漫主义钢琴文献中兼具艺术深度与震撼表现力的经典杰作。

《匈牙利狂想曲》是一组19首基于匈牙利民间主题的钢琴曲,由匈牙利作曲家、“钢琴之王”弗朗茨·李斯特于1846-1853年、1882年以及1885年期间所编写,是其最受欢迎、最具代表性的钢琴作品之一,也为狂想曲这个音乐体裁创作树立了杰出的音乐典范。这些作品以匈牙利和吉普赛民歌、民间舞曲为基础,具有鲜明的民族色彩,音乐形象鲜明而质朴。

本专辑收录的《降D大调第六号匈牙利狂想曲,S.244/6》是《匈牙利狂想曲》中最具戏剧张力的作品之一,于1853年出版,献给阿波尼的安托万伯爵。

乐曲运用了吉普赛音阶,并采用了拉桑和弗里斯卡的曲式。第一部分像崇高而雄壮的进行曲;第二部分是飞快、短小、舞蹈性的节奏;第三部分是宣叙调的风格,有如民间游吟诗人诉说往事;第四部分又是狂欢般的民间舞蹈,这个主题经过一系列变奏,达到狂热后结束全曲。

《独奏会(RECITAL)》 专辑通过钢琴家鲍释贤 高超纯熟的演奏技巧与音乐厅独有的细腻又磅礴的声场力量,带我们沉浸式领略从古典主义时期到浪漫主义时期,再到近代印象主义时期音乐风格的传承与变革,以及伟大古典音乐家们的互为推动与灵魂共振。