九游app:武玮:三年出版三部交响乐“顺从”纯粹的乐趣

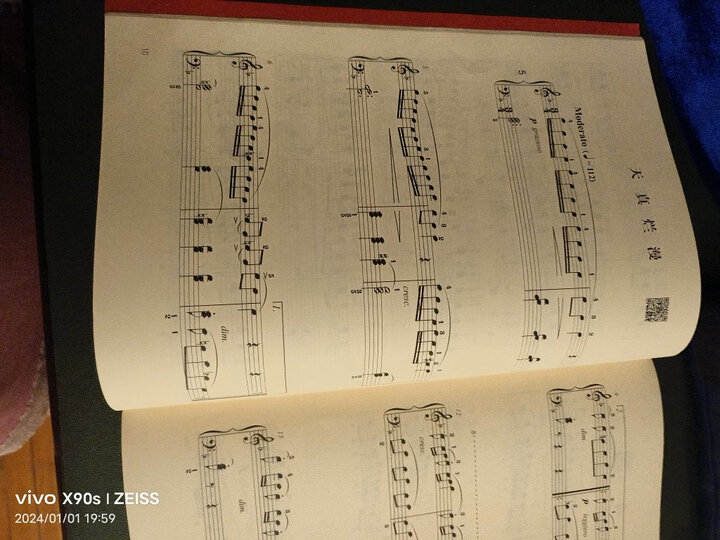

日前,上海音乐出版社发布消息,青年作曲家武玮的《武玮第三交响曲》由上海音乐出版社正式出版发行,以总谱、黑胶和CD的全息立体方式呈现。

“音乐创作,我开始得比较晚,先学吉他,后学钢琴,也学一些民乐器。总的来说,19岁之前就是玩,没好好学习。严格地说,心窍开得晚。不过,现在想来,玩一玩倒是保留了性情,反而不愿意随波逐流。”武玮说。2006年,武玮参演了张广天导演的话剧《眼皮里摘下的梅花》,她在剧中饰演的角色有唱歌和舞蹈的内容,从那以后,她开始和张广天学习和声学,然后自己创作歌曲。

张广天是著名作家、音乐家和戏剧家,目前为中央美术学院实验艺术学院教授,武玮和张广天结缘于话剧舞台,张广天也是武玮从事专业作曲的启蒙导师。

有人调侃武玮,本来可以靠颜值吃饭,也可以成为一名演员,现在却靠才华吃饭。

武玮清晰地记得,2007年底,她第一次为一个戏剧的主题曲写了一首歌,歌曲名为《薄荷》,是写一个有凉凉诗意的少女。观众反响不错,张广天老师出人意料地指出“作品还带着瑕疵”。但,与音乐的结缘就此一发不可收拾,20岁那年,武玮创作除音乐专辑《真核》。

学表演专业的人创作出交响乐成了作曲家,非专业出身的打败了专业作曲?艺术是如何炼成的?通过交响乐到底想表达怎样的艺术追求,笔者采访了武玮。

问:从2021到2023年,连续三年出版交响曲,令人瞩目。你为什么热衷于交响曲这种形式?有什么特别的原因吗?

武玮:没有什么特别的原因,如果总要在一些纯粹的乐趣中寻找特别的原因,着重突出特别,这反而会丢了乐趣。我有我自己的命运轨迹,我不过是顺着这轨迹走,讨命运的欢喜,顺服、不强硬,寻一些自己的兴趣。交响曲相对于其他的声音形式是复杂的,复杂带来深刻,也许我还不够深刻,但是,我喜欢复杂的事物。翻阅我小时候的照片,会看见与年龄不符的沉稳,直到六岁时,我说话仍旧磕磕绊绊的,语言迟滞,脑子就活跃,越不能言,越喜欢想,想多了,也就成了习惯。一个脑子里翻江倒海的人,哪怕小得只有一点点,也会显现出异于常人的沉稳。因着表达能力上的短缺,倒是养成了思考的习惯,这才有了写复杂音乐的底子。

问:《武玮第三交响曲》又名“玉的献辞交响曲”,从音响效果上来说,非常上古,甚至有史前的气质。尽管整个乐器使用和演奏法都是非常地道的管弦乐体系的,为什么给人的感觉是五声八音?

武玮:我热爱我的生活方式,这是别的任何一种生活方式都替代不了的。我看重自己的才华,这是上天赐给我的特殊的恩惠。为此我不敢骄傲,保守住这份殊恩,需付出更大的心力。

我曾在霍尔斯特布罗的夜晚透过阁楼的窗户看见过唐朝的月亮;也在雅加达通往万隆的火车上遭遇过熟悉的炊烟;也听到巴黎教堂的钟声渐渐失去了它原有的节奏。这些意象在我这里不是静止的,也不是远方的,都成为了音乐的叙述。所以,使用什么样的组织形式是次要的,以什么样的思维去组织是重要的。我的第三交响曲又叫玉的献辞交响曲,既与玉有关,就不能忽视玉的经历。我不过是在追寻玉的神迹,述而不作。

问:玉的献辞是张广天叙事长诗《玉孤志》的开篇序诗,你为什么以这个材料为依据来创作音乐?

武玮:我的初衷不是写《玉孤志》的开篇“玉的献辞”,而是写一部《张广天交响曲》。这是我的兴趣,我诚实地面对自己的兴趣,也诚实地审视自己的能力。最终,我暂且转而投向属于他的一部分。有时,不尽如人意,倒恐怕如了天意。叙事长诗《玉孤志》共一万二千四百二十九行,分献辞、九游娱乐-官方网站首页上篇、中篇、下篇和后述五个部分。诫命于西方以约,于东方以玉。通过玉的叙说,贯通东方民人非宗教信仰之信仰的生活方式以及玉的保守与庇护。序诗“玉的献辞”是玉的警醒,启示。我的工作是用声音的组织去叙述玉的叙说,还原它的本意,赋予静止的意象以声音的动静,或描绘、或加粗、或勾勒、或着色,跃然于纸上,绘色于眼前。

问:你最早是话剧舞台上的演员,后来开始作歌唱歌,这些年又写作管弦乐,我好奇的是,到底表演需要角色变换,还是音乐需要伸展的空间?

武玮:我最早的专业是舞蹈,然后是表演,再是词曲作者,现在主要从事器乐作品的写作。这些都是显露于外的。另外,还有很多不为人知的,比如说我对珠宝的了解是可以替人掌眼的。曾经有人说我身怀绝技,似克格勃的燕子;又有人说我是某地丛林游击战领袖的遗孤;还有人说我天资聪颖,自学成才。而我说这些,并不是为了强调我的特殊性,恰是为了证明我很平常。

如果用归纳与演绎这套逻辑所带来的各门类艺术的分科思维来看待我,会觉得我是个怪物。曾经的分科和今天的弥合,一个在设立路障,一个在拆除路障,归根结底是一种思维,这条路已经在验证它的失败了。而我走的是窄门,没有烦恼和忧心,因为一切利益的总合,我的前辈们都计算过了。“瑕不掩瑜,瑜不掩瑕”是不需要角色变换的,“道字不正娇唱歌”也是不需要伸展的空间的。我只需健康、快乐、平常,在另一条京畿坦途上拥挤的人看来,就已经很独特了。而那与我同行的和先我而行的,哪个不胜于我呢?

问:我读到你在《爱乐》上的文章题目是《想象力其实没有那么重要》,我觉得特别有意思,这是我第一次听一个艺术家这么说。

武玮:循规蹈矩的人,生怕人说他呆板,生怕人瞧他不特别,其实追求特别也挺庸俗的,人人都追求特别,那特别还会特别吗?谁会没点儿想象力呢?为什么要赋予想象力高于它实际价值很多的意义呢?想象力仅仅只是想象力而已,它不能凌驾于勤奋、吃苦、耐力等等这些之上。循规蹈矩有什么不好?没有想象力又有什么可怕?为什么一定要把自己折腾得上天入地难寻见?这个问题很没有意思,有人反复问,我竟也反复回答。实在地说,在我创作的过程中,最不缺的就是想象力,而每天前进一毫米的努力,才是走长路需要具备的真正的素质。

武玮:老实地讲,我目前还没有完整的音乐体系,也没有完整的音乐美学思想。在我这条路上,我还太小了,心性不够沉静,仍会惊花乱眼而驻足。思考还不够成熟,一不小心就陷入肤浅。行为远不够勇敢,胆小到放弃写“张广天交响曲”,写了“玉的献辞交响曲”。我不敢用弦乐来舒展生离死别的情感,我会害怕,害怕假,更害怕真,害怕到不敢落笔,害怕到听任何一个音符都成了悲伤。

曾经有位音乐家对我说:“姑娘,你太平常了,大不如你的老师。”我知道他说这话的指向,绝不是玩笑,并且我也知道他这话里的深意。因为自信,我从来对褒与贬都不太在意,可是这句话,我一直记在心里,因为他说的是真话,不出于任何不健康的因素。我愿意听,并赞许他的话。我的老师叫张广天。其实,我的老师比我更平常,是真正的平常,而我只是平庸,这是那位音乐家真正想表达的意思,他出于修养,没有说出口,我今天替他说。我的老师不是什么英雄,他常常败露自己的不堪、尴尬和软弱,但他的确有大能,可以点石成金,这是上天赐给他的。

问:你的浪漫气质很特别,几乎与当今的音乐现实格格不入,我想知道,是什么力量令你置身局外,就像腾讯书院给你颁奖时的授奖词说的,这里的思维和语言,幸运地,在席卷我们的事物之外”?

武玮:我喜欢规矩,也喜欢凡事都有出处,不喜欢凭空捏造。这里的规矩是指天规而不是人矩。好比四季万物,各有其性,各司其职,各尽其事。是哪块物料,就做哪样事,在自己的分内做到最好,在我看来,这就已经了不得了。

毕业于北京电影学院,后随诗人、导演、音乐家、中央美术学院实验艺术学院教授张广天先生学习当代艺术、方法论创作,精于音乐、戏剧与文学。

武玮早年在中国北京和北欧、东亚各地从事舞台表演、歌唱与词曲创作,2008年开始发表声乐作品,其歌曲专辑《真核》《女唱师》《武玮先生》曾多次获专业音乐类和文学类奖。

她曾为韩国导演协会的《哈姆雷特危机》、丹麦王国哥本哈根马姆特剧院的《克尔凯廓尔药丸》、中国国家话剧院的《四川好人》等多部戏剧作曲。

2020年出版《武玮第一交响曲》(又名“日出地交响曲”、“犀比交响曲”)的总谱、CD与黑胶唱片。

2021年出版《武玮第二交响曲》(又名“颂交响曲”)的总谱、CD与黑胶唱片。

2023年出版《武玮第三交响曲》(又名“玉的献辞交响曲”)的总谱、CD与黑胶唱片。返回搜狐,查看更多