滚圈女子图鉴Vol11|Cotton:29岁解锁音乐创作40+执掌乐队酒吧——不按常规出牌的实验人生

她是未来寺乐队的主唱,29岁开始零基础捣鼓音乐创作,发表过个人专辑,也组过三支乐队,在此之前做过音乐编辑、动画制作、杂志社编辑、纪录片导演……复合的身份经验和她歌曲里哲学/人文气质一脉相承,依稀能辨析出,她是滋养自千禧年那代的文青。

这次聊天,我们发现她几乎所有的音乐素养都来自日复一日的自学和研究——词曲创作、钢琴、合成器、吉他……在大部分人似乎收拾完青春荷尔蒙而选择成家安稳的年纪,她开始发芽音乐的创作。

本文将呈现Cotton最初学音乐创作到现在成为签约乐队未来寺主创之间的十几年经历,也包含她从小如何生长的音乐种子,和普通人的15年工作经历。

大概在二十九岁的时候,我在出版社上班,下班后个人时间比较充裕,就用iPad软件自己捣鼓编曲创作。那时候2011年左右,我对乐队的概念完全空白,设备也很简单。我自己有一把木琴,买了些教材慢慢自学,会弹一些和弦,制作也只是平板电脑上的一个软件,对当时的我来说就够用了。

当时做了蛮多demo,有弹唱的、民谣的,iPad的音乐App里有很多摇滚loop,所以也做了摇滚的东西。这些东西在专业的人听来可能是不对的,结构也好,配器也好,完全按照我想怎么做就怎么做。慢慢地我把demo发到豆瓣小站,就有些朋友过来问我,是不是可以一起做乐队。

就这样做了第一个乐队,叫纸老虎,比较oldschool的风格。当时发完几首歌之后乐队的成员就各奔东西了,没有再继续下去。不过我也没有停止创作,一直在陆陆续续写歌。写了大概有20多首歌的时候,我因为工作的业务涉及到唱片公司的合作,就有机会认识了一些唱片公司的老板。我把的demo给他们听了,觉得还不错,就做了第一张个人专辑。当时公司给我找的制作人就是鹤这豹脾气(以下简称Fly),现在未来寺乐队的另一个成员。

跟Fly合作完这张专辑后,我又在上海做了一个乐队叫runningwheel,类似于橘子海很chill的那种风格,后来也是因为理念不合没有继续下去。终于在这个乐队解散的时候,Fly找我说他正好也想做乐队,要不大家试着一块再做一下。

第一张个人专辑《对面的宇宙》的词曲都是我创作的,但这次的新专辑《岛录》大部分是Fly作曲,我作词。Fly问过我,为什么所有的歌都没有副歌,我是一个野生派创作人,完全没考虑过一定要有副歌这个东西。后来他发了很多有副歌的demo给我,他的曲很严谨,也好听,相对契合主流市场。我们一直没把未来寺定义为一个很小众的乐队,所以他会考虑一些市场方面的因素。九游娱乐-官方入口

从第一个乐队成立到现在的未来寺,整个时间跨度大概有八、九年的时间。这个过程中我买了好多的书和设备,发现反而是当你拥有很多东西的时候,就不会像当初白丁时候那样去尽心专注地研究一个东西。如果最近创作陷入瓶颈,那需要去找原因,被太多因素或者风格干扰,有点迷失自己要往哪个方向去。我还怀念当时最早的那个创作状态。

我爸爸是个音乐爱好者,以前拉过二胡、吹过笛子,小时候我爸买非常多的磁带,我还记得有广州太平洋影音公司出的翻唱港台流行音乐的磁带,他在那边放,我就跟着唱。这是我最早的一个音乐记忆。

当时是港台音乐输出的时代,我小学和初中特别喜欢张信哲,后来还听陈绮贞。大学时候学校门口有非常多卖打口碟的摊位,就开始挑独立音乐的歌来听。当时听北欧的乐队多一点Belle&Sebatian。他们每一张专辑的结构都是像一个电影的OST,还有法国的Air,比较迷幻电子类。另外我还有几个乐队很喜欢,Massive Attack、Portishead,还有Blond Redhead,这是我非常喜欢的。今年年初的时候大家一起去看了那个欧若拉演唱会,一个挪威的另类流行音乐歌手,也是我们乐队都视为女神的音乐人,把Fly给激动的。

我妈妈也很喜欢唱歌,所以小时候她就会一直教我唱很多歌,也因此我习得一个技能,就是听一段旋律我可以把谱子立马弹下来,对于我现在创作来说还挺方便的。

虽然我爸妈都非常喜欢音乐,但他们对于培养我后续学习音乐是不太支持的。小时候看到隔壁邻居有吉他钢琴,就问我妈妈我能不能学,可能也是当时经济水平不足以说负担这些东西,就没有支持我。但音乐的种子一直在。所以当我大学毕业以后,自己有了收入,就感觉好像要弥补一下这些童年的这个缺失。

大学时候有了零花钱我就去买了把吉他,还参加了吉他社,交了20块会费,但只去过一次就再也没有后来了,当时社团的披头士音乐鉴赏活动也算是对摇滚乐的一个启蒙。

没办法我吉他都买了,就自己学嘛。那个时候是二零零几年,网络视频还没有那么发达,学的途径蛮少的。光靠看书肯定不行,我就乱弹,到毕业的时候就是学不下去了。整个大学我除了听小众音乐的cd,基本上跟音乐也没有什么特别多的接触。大学念书的时候都不知道什么叫livehouse,基本上是一个非常循规蹈矩的人,每天准时上课,晚自习去图书馆看书。非常平淡的大学生活。

上班以后我自己还买了钢琴之类的自学,弹肖邦、巴赫的一些曲子。我现在基本上合成器掌握了一点,钢琴学了有三年多,能够弹一些我喜欢的曲子,有时候创作也会有帮助。

其他的乐器零零碎碎都会一点,但是没有很专,如果说像用于创作的话,不同的乐器就是有时候吹一小段足以表达这个情绪的话,觉得就够用了。上个月有个朋友演出的afterparty我还去做了DJ,跟朋友借了一个打碟机迅速学了一下操作就去放歌了。关键是你喜欢这个东西,才不会觉得学不下去。之前学钢琴的时候,我还开玩笑说如果一天有48个小时,我肯定什么都不用干,一直在练琴。

我一共工作过的时间有15年左右,最早是在一个叫ChinaMP3的网络公司做了半年音乐编辑,后来又去动画公司做flash。我大学虽然学的是中文,但因为兴趣爱好自学了动画制作,就去了那家公司写动画脚本,还会辅助做一些动画编程。

2005年我又去了旅游杂志,当时因为传统媒体面临着一些挑战,那家公司就从传统媒体扩大到了全媒体的状态,有电视和广播。所以我既做编辑,又做编导,还要配音,后来还因为这段工作经历去了短视频公司,负责音乐板块,逐渐把工作和自己的兴趣结合了起来。

再后来我去了一家比较人文的纪录片公司做纪录片导演。我非常喜欢它人文创作的板块,就是用三分钟的短视频挖掘一个人的故事。不用坐班,相对比较自由,当时觉得是梦寐以求的工作。

工作日常就是先要有一个好选题,然后你得去大街小巷里面晃悠,会发现很多奇奇怪怪的人,看到一些卖花的老太太或者城隍庙里面雕葫芦的爷爷,我就会坐下来跟他聊天,先不说我是个记者,慢慢聊成了朋友再说:“我可以拍你吗。”当大家都很熟的时候,他就会很愿意去接受这个采访。

一开始我们部门大家都还蛮有人文情怀的,但是公司有自己的盈利目标,他们说,你不要把你们的东西当做一个作品来做,而是应该把它当做一个商品来做。我一直非常耿耿于怀这句话,但确实现在音乐市场也是如此。他说的是有道理的,后来公司就从一个很人文情怀的公司变成了商业广告非常多的公司,内容里充满了奇奇怪怪的甲方的内容,因为我们当时那个team都是一些文艺青年,大家都是怀着一个理想的去创作作品,所以最后大家都散了,这份工作之后就没有再继续工作了。九游娱乐-官方入口

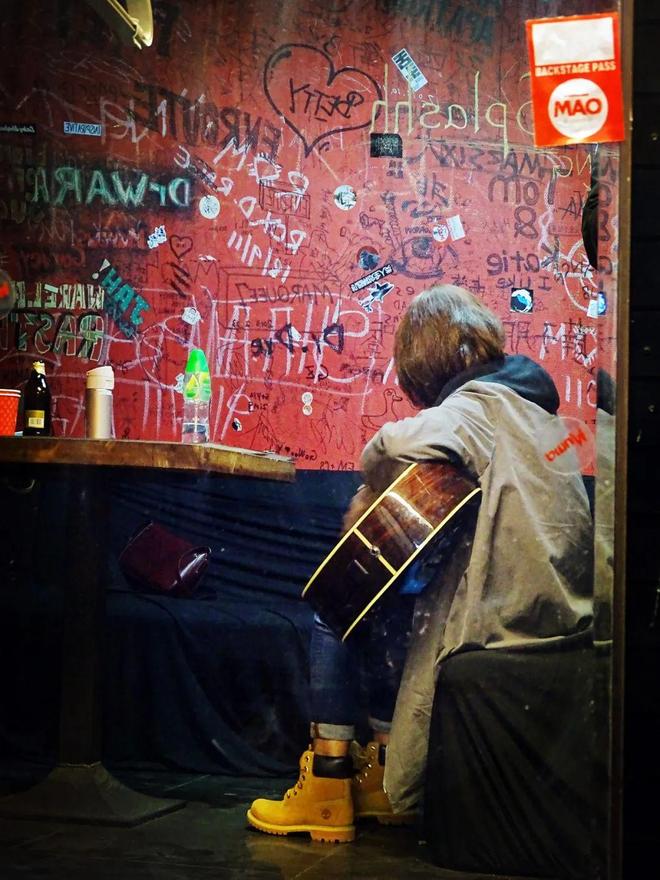

后来我开始做未来寺乐队,也跟我先生在上海开一个小酒吧。这个酒吧最早是一个支持地下摇滚乐队演出的livehouse叫696。我的日常就是酒吧运营,最近在忙设备和运营方面的事。

![]()

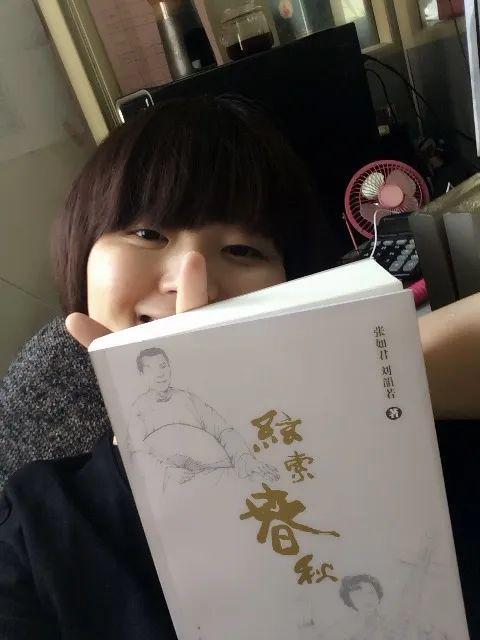

我是26岁生的小孩,当时正好在旅游杂志工作,经济和工作各方面都ok。从她三岁之后,我们相处基本上就是寒暑假,无论是成绩还是心智一直还蛮省心的。她也学了十几年钢琴,没有把我这一代的意愿强加,也是出于她自己的选择。

我跟她就像朋友一样,不会去管她很多东西。因为也没有用,我们都是从被管被束缚的感觉过来的,不应该给她太多条条框框。她自己的兴趣我也不会干涉,昨天我还跟她去谷子店。

生了女儿之后,身体上的结构变化是肯定有的,但我觉得这个不重要,这是她留在我身上的一个痕迹。心态上我是跟她一起成长,因为我也是第一次做母亲,不知道怎么养大她,她小时候有天晚上从那个床头掉下来,把眼角磕破了,我很慌只能打电话给我妈,让她过来。现在肯定不会这么慌张了,这些成长的磕磕绊绊你会习惯,也在长大。

我是双子座,intp。我觉得这个东西也会变,做音乐之前我是一个比较感性的人,做事随机性很强,但接触了很多合成器、乐理,我发现这些东西其实是数学和物理,需要把感性跟理性结合起来。逐渐它们竟然对我的生活造成了影响,让我慢慢变得理性化,包括我现在做事情会有一个计划表,列得非常仔细。

我特别喜欢邱比,一个台湾的音乐人,他的东西很有自己的主张,不媚俗。他对演出、灯光的要求,对音乐严谨的态度,都蛮值得我学习的。邱比跟Fly也认识,他们也彼此欣赏,我们第三张专辑可能会邀请邱比来帮我们feat。

一开始可能是队友先发过来一个demo,我去听听看合不合适写词。首先我会感受这首歌的情绪,如果听这个歌有画面感,让我有写词的动力的话。我可能很快比如一个晚上就写完了,但有的歌甚至拖了三四年我都没有写,实在是找不到那个感觉。

把词写完之后,我会拿着吉他弹一遍给队友听,如果他觉得不错,就再编曲出一个框架,然后我们俩再慢慢完善调整。整个过程很蛮漫长的,从第一版到它最终的定版可能要十几个版本吧。这个是我们俩的创作,现在加入了鼓手和吉他手,第三张专辑的创作他们也会一起。

我会先想一些画面的东西,先听demo,营造一个场景在脑海里,然后把很多关键词写下来之后,我再去排列组合,成为一个主题。我觉得这个创作可能跟一般人不一样,别人可能是先有一个主题,再去慢慢去分解,但我是反过来。我就是很随机性发散出来,但我觉得好玩的地方就是你在一个不合理的脚本当中,慢慢去完善,最终还是成立了。这个是我觉得很有意思的事情。

我之前写的那些歌,后面我再去反复的去读的时候,能品出另外一层意思。比如《偷海岸线的人》最初灵感是一次舆论事件的网暴,但我反刍是时候发现它可以被赋予更深的意义,“海岸线”可能是一条底线,偷海岸线的人可能是被网暴的人,也可能是网暴别人的键盘侠。我们或多或少都有在网上被骂过或者人肉过别人,我们都是在这样的不同的人设之间去转换,这条海岸线已经不是很分明了。歌词里的支持者、崇拜者、各种各样的人、各种各样的话,其实相当于我们的各个分身。这是我现在对这首歌新的解读。还有《话梅》这首歌,最开始是想写一个女性成长的故事,灵感起源于平时看到的老太太跳广场舞之类的短视频,觉得这些老太太还挺可爱的,可能年轻时候也有过很多理想。但是我现在觉得把它局限在一个女性成长有点太片面了。无论女男,我觉得只要是人,都会有一个这样的过程。

9月13日,我们将在北京BIE BOX空间发起滚圈女子图鉴系列的首次线下活动,邀请到王忆灵、陈念Casee、TamiX三位女性音乐创作人,进行一场圆桌讨论&现场表演。如果你对这类活动感兴趣,欢迎长按海报,进群再说!