胡适吃的这顿晚饭何以成为新式婚礼的典范

清末民初,社会风习悄然生变,简化繁缛的旧式婚礼成为先行者的尝试。1903年,李家鏊登报声明简化婚仪,谢绝贺礼,可谓早期探索的“凤毛麟角”。

这一改革潮流在民国时期得以延续并深化。五四前后,思想开明的新青年以实际行动挑战世俗。其中,赵元任与杨步伟1921年“不收礼、自拍婚照、自拟证书”的婚礼轰动一时。此后如黄炎培之妹惠兼、中华书局程本海等人的婚礼,也力行“三不”(不用婚帖、不行交拜礼、不收贺礼),更辅以演说音乐等形式,赋予简单仪式以新意与深度。都市知识阶层以其经济独立和思想解放,成为推动婚仪简化的主力。

这些对个体意志和新型社会关系的追求,在中华书局新近出版的《20世纪中国婚姻史》中得到了系统而深入的剖析。该书作为研究百年中国婚姻嬗变的巨著,将宏大叙事与微观透视相结合,展现了一幅鲜活生动的20世纪中国婚姻变迁的历史长卷。该书的第一卷(1900-1927)细致梳理了从清末礼俗松动到民国婚礼变革的复杂历程。

简化文明婚仪在清末已有人开始实行。1903年8月,有俄国留学经历的李家鏊丧妻再娶嘉兴女子杨英为妻,便登报声明简化结婚仪式,一切婚礼删繁就简、不尚虚文,谢绝亲友拜贺送礼,并声明以登报代替请柬。婚礼当天,在家中略备酒席,请亲友光临(《李兰舟续娶辞贺启》,《中外日报》1903年8月30日,转引自刘志琴主编:《近代中国社会文化变迁录》〔2〕,浙江人民出版社,1998年,第335页)。

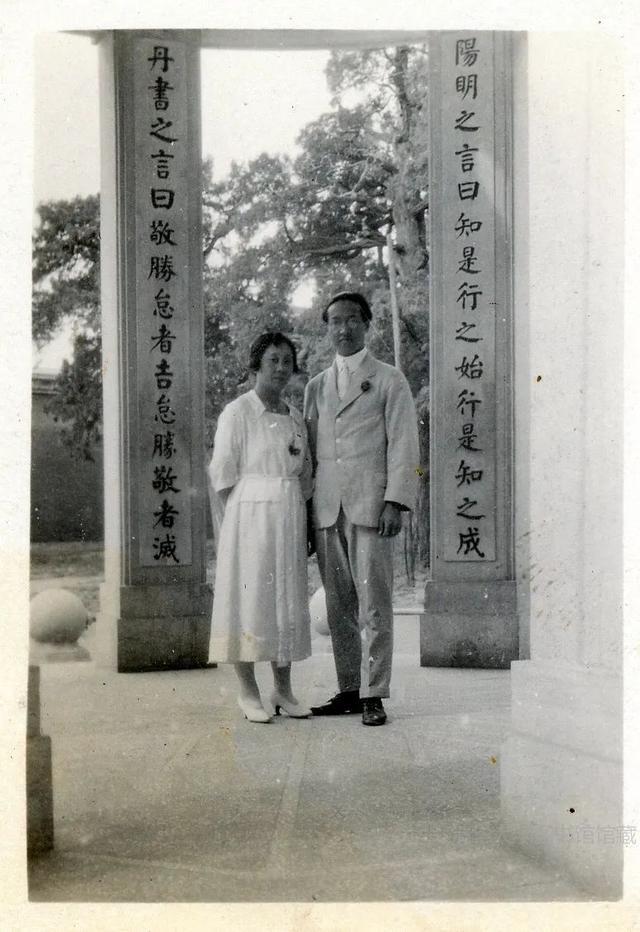

在20世纪初的中国,此举应是凤毛麟角,即使在五四时期,也是思想前卫的青年人所为,赵元任与杨步伟的婚礼即是如此。赵元任当时在清华大学任教,罗素在中国讲学时曾任罗素的翻译;杨步伟出身皖南望族,时为北京森仁医院的大夫。依照他俩的家庭关系、社会地位和经济实力,婚礼本应办得排场、体面,但他们蓄意向世俗发起挑战,安排了一个别出心裁的婚礼。他们觉得,“结婚是我们两个人自己的事,何必夹着一般别人在里面忙而花钱呢?所以除自己两个人以外,打算不告诉一个别人”。于是,他们先到当年定情的中山公园照了张相,然后向有关亲友发了结婚通知书,声明概不收礼。

1921年,赵元任与杨步伟于中央公园格言亭自拍的结婚照(清华大学图书馆藏)

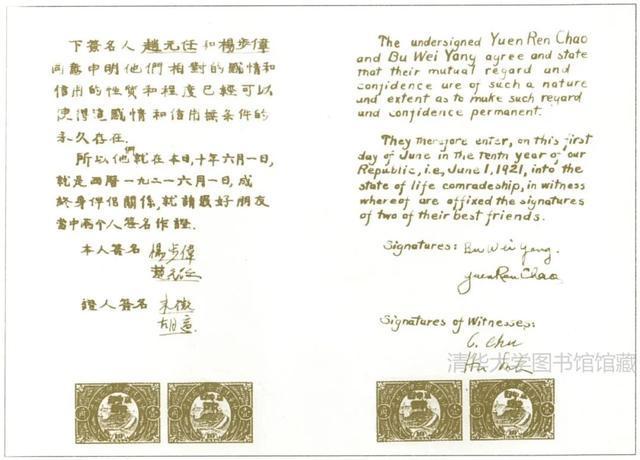

1921年6月1日晚,他们打电话把胡适和杨步伟的同事朱徵请到家中吃晚饭,胡适带了一本自己评注的《红楼梦》作为贺礼。家中虽有厨子,但杨步伟仍亲自掌勺烧了四碟四碗家常菜。晚饭吃完后,赵元任拿出自己写好的带有中英文两种文字的结婚证书,请胡适和朱徵两人签字,当证婚人,至此他们才知赵、杨二人结婚。为了显示其合法性,结婚证书还贴了四毛钱的印花税。其结婚证书格式如下:

下签名人赵元任和杨步伟同意申明他们相对的感情和信用的性质和程度已经可以使得这感情和信用无条件的永久存在。

所以他们就在本日,十年六月一日,就是西历一九二一年六月一日,成终身伴侣关系,就请最好朋友当中两个人签名作证。

胡适将二人结婚的消息报告给《晨报》的翟世英,通过报道,这无仪式的结婚在当时引起了巨大轰动,连在中国讲学的罗素都认为:“够简单了,不能再简单了!”(杨步伟:《一个女人的自传》,岳麓书社,1987年,第205—208页;《新人物的新式结婚》,《晨报》1921年6月6日)胡适在晚宴当日的日记中说:“这是世界——不但是中国——的一种最简单又最近理的结婚式。”(中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编:《胡适日记》,中华书局,1985年,第73页)

1922年,黄炎培的妹妹惠兼与许克诚结婚。二人商定,结婚不用婚帖、不行交拜礼、不收贺礼。黄炎培为此特别做出了解释,以释众人心中的疑团(黄炎培:《改婚式敬告亲友》,《申报》1922年3月21日)。就如时人所指出的那样,“三不”实施开来,所谓的婚礼就是一个同居宣言了。这不仅相异于传统婚礼,就是与流行一时的文明婚礼相比也有较大不同。

中华书局学艺部干事程本海与爱国女校的高材生胡素月女士的婚礼也足以引起世人轰动。程、胡二人均是有志于改造中国社会的有为青年,每每为社会充斥的奢华与虚伪而痛心,认为这些粉饰的婚丧仪式徒耗光明、虚掷金钱,即使所谓的文明结婚也免不掉这些缺点。作为当代青年应有革新精神,应该革除掉那些无意义的仪式。因此,他俩积极响应中华书局同仁进德会会长陆费伯鸿的号召,婚礼“只备茶点,不张筵席,不收礼物,而佐以演说音乐余兴等等趣事”(《婚礼新志》《申报》,1924年3月1日)。他们先期印发请帖,不仅标明了结婚的时间、地点,更重要的是清晰地阐释了两人改革旧俗婚礼的意图。

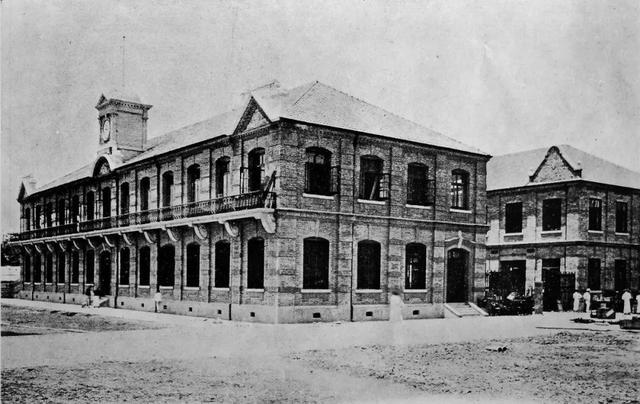

1924年3月2日,程、胡二人的婚礼在静安寺路中华书局总厂举行,男女来宾300余人,济济一堂。陆费伯鸿首先演讲致辞,继而沈雁冰、许士、黎锦晖、左舜生、王人路、严个凡、袁聚英等人紧随其后,纷纷表达移风易俗之必要,夸赞二人打破旧俗的勇气。最后,由新郎做恋爱报告以及答谢词(《婚礼汇志》《申报》,1924年3月4日)。各大报刊对此纷纷进行报道,认为“婚礼简单而有意义,真是婚礼改良中的一个模范者”,“于我国礼俗上开一新纪元”(袁聚英:《一个简单的婚礼》,《进德季刊》1924年第3卷第1期)。

参加程、胡二人婚礼的黎锦晖,不仅是中国流行音乐的奠基人,也是破除旧俗的践行者。后来,黎锦晖与中华歌舞专修学校毕业的徐来结婚,婚礼有三项议程:首先是五分钟的结婚礼,随后是宴会和歌舞表演。作者对此评论说:“他们的简单婚礼,不但是省却许多金钱,而且还节短时间哩。”(《黎锦晖之简便婚礼》,《经验报》1929年第1集第6期)

最简单的莫过于“启事”结婚法了。广州《民国日报》刊登了《最经济之结婚》,其中记录了何益善和姜桂清的结婚启事,“一对新夫妇,既不用种种之□旧式,复不行今日之文明式,只登一段广告,便做正式结合,可谓简捷了当”(庐隐:《最经济之结婚》,广州《民国日报》1926年8月3日)。对于五四时期的“恋爱至上论”者而言,他们只承认爱情是婚姻成立的要素,只要双方情投意合,其他一切形式都无关紧要,只要一纸启事就足以宣告婚姻的成立。报纸结婚启事简单明了,既通过广而告之的形式表明了婚姻所具有的社会性,又简化了形式,缩减了花费,这也算是对祖宗、乡党、朋友表达敬意的一种新方式。

简化到极致的个性化婚礼主要发生于都市知识阶层。他们经济独立、思想解放,有强烈的个人主义意识,并且因为职业社会化的缘故而远离故土,能够摆脱宗族礼法的困扰。民国报人徐铸成在老家江苏宜兴结婚时,就不得不尊奉岳母的意愿举办传统婚礼(徐铸成:《徐铸成回忆录》,生活·读书·新知三联书店,2010年,第41—42页)。相较而言,近代都市是一个思想多元而又相对开放的文化空间,“陌生人社会”造成的疏离感使人们享有更充分的自由,从而为个性化婚礼的选择创造了条件。文明婚礼的个性化,其意义不仅仅在于消费的缩减,更重要的是使婚姻当事人与所处的社会关系做了适度剥离,在男女平等的基础上进一步凸显了当事人的个体意志,使自由的意义有了新诠释。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

27岁范志毅女婿快哭了!11天内耻辱2战丢12球 仍比28年前的岳父强

传钉钉CEO“无招”凌晨12点巡查办公区,发现没几个人,质问大家为什么提前下班!钉钉凌晨发文秀加班蹭自己热度

读书、思考、文化、史学,本号主要推送近现代史领域文、史、哲、政、法等方面优秀文章。

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

“超神”十周年限定!微星推出MEG X870E GODLIKE X Edition:限量1000块

vivo X200 Ultra 手机销量为前代同期 1.9 倍,市场份额超 50%