九游app:你有多久没逛实体唱片行了?

唱片店真的开不下去了吗?世界各地因文化特性、消费习惯、音乐普及程度不同,实体唱片店的命运大不相同。

国际唱片业协会数据显示,2023年全球实体唱片销售收入增幅首次超过流媒体。英国2024年上半年实体唱片销量同比增长3.2%,达804.4万张,为流媒体兴起后首次正增长。美国黑胶唱片销量(4300万张)超过CD(3700万张),销售额占实体市场的72%;法国黑胶与CD销售额接近持平(分别为9400万欧元和9700万欧元)。

日本的实体唱片店呈现出传统与变革并存的态势。自2005年起,日本实体唱片销售额持续萎缩,但流媒体增长未能完全填补空缺,加上唱片行业对数字化的不信任导致流媒体普及缓慢,实体唱片仍占较大份额。尽管实体书店与唱片店因成本上升和网络竞争大量消失,但凭借文化黏性和特定载体复兴,仍展现出更强的韧性,形成独特的市场生态。Tower Records将在2025年翻新涩谷旗舰店,黑胶等模拟唱片的销售面积会扩大一倍,并维持全国80多家分店的规模,成为音乐爱好者的重要聚集地。HMV于2025年在关西开设首家专卖店,专注于黑胶和CD销售。黑胶唱片自1989年起连续多年销售额突破60亿日元,2025年更因年轻群体追捧而掀起热潮,带动实体店调整货架布局。卡式磁带作为复古载体重新流行,例如美国女歌手Lana Del Rey的专辑磁带版首周销量达2000盒,部分唱片店增设磁带专区以满足需求。日本与韩国消费者习惯通过购买实体唱片(尤其是未拆封的CD)支持偶像,甚至对附带写真照片的CD重复消费,形成独特的粉丝经济。

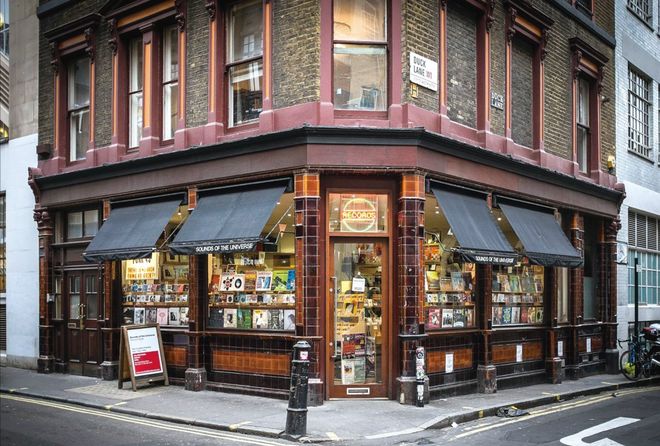

位于伦敦SOHO区的Sounds of the Universe,铺前身为滚石乐队诞生地旧址,1962年乐队成员在此酩酊大醉后成立,历史感拉满

我们的近邻韩国,实体唱片占音乐产业收入的较大份额(2022年为70%),流媒体收入增长缓慢,行业面临数字化转型压力。首尔核心区域包括弘大、乙支路和汉南洞等地仍保留着部分特色实体店。像是例如弘大的Gimbab Records以独立音乐和二手唱片为主,汉南洞的SEOUL VINYL则提供黑胶与CD的沉浸式试听体验,部分店面通过结合咖啡厅或展览空间强化文化属性。近年因租金上涨和客流量减少,首尔多家老牌唱片店选择关闭或转为在线经营,仅保留少数实体据点。韩国实体唱片市场长期依赖粉丝经济,偶像团体通过多版本专辑、随机小卡等策略刺激销量。2022年韩国实体专辑销量曾因BTS、BLACKPINK等顶级团体活动创下高峰,但2024年后因防弹少年团成员入伍当兵、BLACKPINK团体活动暂停,销量增长明显放缓。部分实体店转型为综合文化场所,如首尔汉南洞的现代卡唱片店,通过黑胶试听区、艺人签售会和主题展览吸引年轻消费者,强化线下体验的不可替代性。整体来说,韩国实体唱片店呈现“两极化”特征:独立小店通过差异化选品和文化活动维持小众市场,而大型娱乐公司则依赖粉丝经济与体验升级抵御数字化冲击。

柏林最大的唱片店是Dussmann,拥有5层空间和欧洲最丰富的古典乐CD收藏

曾经是国内音响发烧友“淘碟”圣地的香港,实体唱片店呈现“冰火两重天”局面。传统连锁店因成本与数字化陷入衰退,30年历史的《香港唱片》因销量下滑,已关闭金钟太古广场门店,尖沙咀海港城分店亦面临关停压力。HMV则因数字化冲击和耳机市场饱和于2018年申请破产清盘。另一方面独立店铺通过粉丝互动、黑胶复兴、文化空间改造探索新出路,在流媒体主导的市场中强化体验不可替代性,旺角信和中心、湾仔庄士敦道等区域仍聚集一些独立唱片店,如Sky Music、Rock Gallery Record等,以经典港台唱片、黑胶专区及二手稀有品吸引发烧友。深水埗HO唱片行、太子Infree Records、铜锣湾英皇《0 e》概念店结合娱乐与旅游,通过明星周边、签售活动吸引游客,成为年轻乐迷的打卡地。

广州机场路上的广东音像城,作为国家级音像制品批发市场,见证了音像民营企业的崛起

旺角弥敦道的信和中心,是香港最大、最集中的唱片购物中心,10几层楼均有特色唱片店

“唱片店”三个字,对于中国内地的音乐消费者来说,既陌生又熟悉。陌生是因为内地音乐零售市场上的主体长久以来称为“音像店”而非唱片店,熟悉则是因为在“音像店”纷纷关门的同时,个别“唱片店”反而存活了下来,而且成为乐迷们的“精神家园”。中国实体音像店自2005年后逐渐衰落,二三线城市尤为明显,电脑和汽车取消光驱进一步削弱消费需求。北上广等一线城市的传统音像店因租金上涨和客流量减少而逐步关闭,广州北京路新华书店音像门市部因装修迁移后客源流失,海印等电器城唱片店仅靠老客户维持经营。潮汕地区的实体唱片商户因HIFI爱好者减少和数字化冲击,仓库数量从高峰期的6个缩减至1个,部分商家转向闲鱼等平台尝试在线销售。一些城市涌现新型复合式唱片店,通过“唱片+电器”或“唱片+书店”模式,保留小众音乐爱好者的聚集功能。在仅存的唱片店里,1/3的店铺属于跨界经营,卖唱片的酒吧、咖啡馆、书店、服装店、复古杂货店以及围绕音乐建构的综合性的文化空间已经成为常态。

Teuchtler Schallplattenhandlung是维也纳最大的唱片店,超过30年历史,其仓库式布局和尘封角落常能淘到稀有版本,这里也是电影《爱在黎明破晓前》的取景地

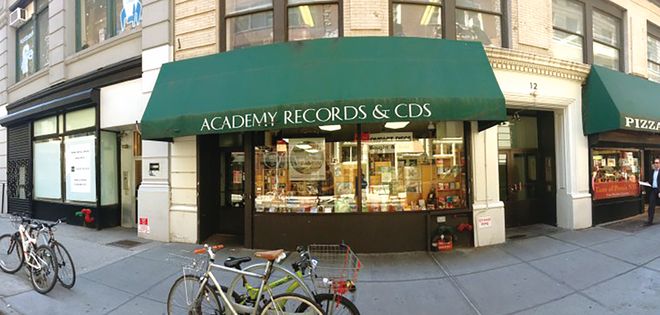

Academy Records是纽约另一家规模较大的唱片店,主打“原始封面与精美包装”的收藏价值

一种观点认为,实体唱片正在“藏品化”,消费者购买实体唱片,更多是为了收藏,平时听歌仍然主要用流媒体。相比CD,黑胶唱片更有收藏价值,较受有实体唱片情结的大龄听众青睐。加上近年来国内外艺人(尤其是一些国外当红艺人)越来越重视黑胶产品,年轻一代的听众也开始对黑胶感兴趣。国内很少有大型唱片店,国外倒有几家值得介绍,发烧友可以趁着出国旅游自己去淘宝一下。

Generation Records位于纽约市中心,拥有两层超大空间,被形容为“黑胶天堂”

DischiVolanti位于米兰运河核心区,自上世纪70年代开始营业,仓库式布局,库存量在意大利首屈一指

被称为“世界上最大的独立唱片店”。Amoeba意为“变形虫”,创始人Marc Weinstein和Dave Prinz在1990年在伯克利附近开设了第一家店,起初只是一个小型的唱片店,随着时间推移逐渐成长为一个音乐帝国。目前Amoeba Music在洛杉矶和旧金山都设有分店,好莱坞日落大道的店已经关闭,迁移到游客较多的星光大道附近,占地 2400平米,陈列着超过10万张唱片。走进Amoeba Music,你会发现这里不仅仅是一个卖唱片的地方。店内宽敞的空间里,摆满了从流行到摇滚,从爵士到古典的各种音乐唱片。员工都是音乐爱好者,他们不仅能为你推荐音乐,还能与你分享音乐背后的故事。店内还经常举办现场音乐会,让顾客在购物之余还能享受现场音乐的乐趣。无论你是寻找经典的黑胶唱片,还是最新的CD和BD,这里都能满足你的需求。特别是对于那些喜欢挖掘冷门音乐的乐迷来说,Amoeba Music简直就是一个宝库,店内有大量的独立音乐、限量版和二手唱片,满足不同层次的音乐爱好者。有人形容走进Amoeba Music甚至会迷失,有点像音乐迷被允许进入Willy Wonka巧克力工厂的万物皆可食用的房间。

随着音乐产业的数字化转型,Amoeba Music也积极拥抱变化。除了实体店的销售外,Amoeba Music还推出了在线商店,方便全球的音乐爱好者购买。同时,他们还与流媒体平台合作,提供独特的音乐推荐和播放列表,让更多人能够体验到Amoeba Music的音乐品味。现在Amoeba Music不仅仅是一个卖唱片的地方,它还是一个文化符号。许多音乐人在这里举办过签售会或小型演出,店内墙壁上挂满了音乐家的签名和照片,一些新兴乐队和音乐人在这里找到了自己的听众。近年来他们新增了K-pop专区、中国电影区、漫画书等商品,适应年轻消费群体需求。疫情期间他们关闭了几家门店,Amoeba Music陷入了经营危机,后来通过众人募捐渡过了难关。

著名实体唱片店Concerto Records被誉为“阿姆斯特丹唱片店大哥大”

阿姆斯特丹的小众唱片行不少,著名实体唱片店Concerto Records被誉为“阿姆斯特丹唱片店大哥大”。1955年由Gijs Molenaar在Utrechtsestraat大街上开办,之后一直没有搬迁,最早以销售乐器和播放设备为主,唱片为辅,如今Concerto已经成为荷兰最著名的唱片店之一。Concerto Records占据街道上的5个店面,以复古风格和浓厚音乐氛围著称,拥有大量新旧黑胶唱片、CD和DVD,涵盖你能想到的所有类型。不同音乐有专门的区域,例如流行音乐、灵魂乐、乡村音乐、世界音乐、爵士乐和古典音乐、Hip Hop、舞曲等,可以轻松地在这里度过一整天!2002年荷兰著名爵士乐收藏家Niels Lettinga去世,这家店把他遗留的2.6万多张爵士唱片悉数收购,Niels Lettinga生前为荷兰多家唱片公司撰写过内页解说,其收藏品涵盖大量经典爵士录音,此举使Concerto成为国际爵士乐迷的朝圣地。二手专区可淘到非主流发行、稀有唱片及电影光盘,黑胶唱片经常只要原价的1/3,部分区域还提供1欧元特价的CD。除唱片外,Concerto Records设有书籍区、音乐杂志、桌游区及吧台,二楼不时会举办小型音乐会。笔者的经验,虽然Concerto的唱片流派很多,但较偏向流行摇滚和另类摇滚,古典音乐相对少了许多。

Tower Records源起于美国起家,1960年创办人Russell Solomon在加州开了首间店面,数十年间迅速将业务扩展至海外各地,首1980年度登陆日本。2002年因业务僵化,美国实体店于2006全数结业,日本在2002年开始进行收购,购回美国总公司的版权,踏出生意本地化的重要一步。Tower Records在日本一共80多家店铺,东京开设了5家,涩谷店是旗舰规格,楼高9层,库存超80万张唱片。1995年开业至今,撑过了盗版唱片和串流文化的冲击,时至今日仍然人头涌涌,甚至撑起日本的音乐和偶像文化。日本Tower Records于1996年做了一个非常明智的决定,发起“No Music, No Life.”企划,除了成为品牌宣传口号,更藉此拉拢不同音乐人及文化界别单位合作,不断推出“No Music, No Life.”为主题的海报,一部分已成为乐迷收藏的目标。

日本Tower Records对于2010年代开始的City Pop音乐复兴功不可没,除了涩谷大楼3楼搜罗大量Cty Pop精选外,又于2019年日本创社40周年时找来City Pop(插画及专辑封面)代表人物永井博,负责一系列的视觉设计。2021年甚至合办City Pop Voyage活动,精选大量City Pop的经典专辑,进一步推高人气。其实日本Tower Records成功之道,关键在于“热爱音乐”,要求前线员工要在店内亲自手写广告展示牌,又或倾注心血密密麻麻地写下的各种评论,向顾客传递着温度和热诚,甚至他们会聘用自己的编采团队去推广不同类型的音乐。涉谷店为9层建筑,每层按音乐类型和功能划分:

所有唱片均支持试听,设有未发行新人音乐专区,便于发掘小众作品。2楼的咖啡厅完全密封,从外面是看不到里面在喝咖啡的人,很有隐密性,能放松静谧品尝咖啡,尤其在东京这个到处都是观光客的地方。

由于日本的实体唱片规模庞大,除了Tower Records外,东京唱片店聚集的地方主要是涩谷和新宿两大区域。涩谷有宇田川町和神南一带,集中了HMV、Tower Records、Disk Union等;新宿有Disk Union的多家主题分店,以及Book Off等二手店,下北泽则也很多小众唱片行,在这里几乎可以找到来自世界各地的音乐唱片。涩谷的宇田川町(现在称为涩谷センタ一街)一带,曾被吉尼斯世界纪录认定为“全世界唱片行最多的街道”,从各具特色的中古唱片店,到大型连锁旗舰店,涩谷车站周边绝对是乐迷们心目中的圣地。大型连锁与综合类包括有Disk Union(日本本土连锁品牌,近80年历史,分店很多);HMV涩谷区宇田川町,还有新宿店(主要是欧美经典与日本City Pop);Book Off 二手连锁店(低价淘碟首选,涵盖CD、黑胶及游戏,新宿东口店人气较高,格低至100日元起,支持退税和移动支付)。TSUTAYA是全日本最大型的连锁影音租赁店,一出JR涩谷站就能看到可俯瞰涩谷十字路口的9曾旗舰店,1-2楼贩售最新CD/DVD,6-7楼书店与咖啡厅。HMV & BOOKS Shibuya东京塔店位于Noa Shibuya大楼,离涩谷站步行大概10分钟,楼高8层楼,规模也比较大,但价格没有优势。

主题与独立小店则有大浪漫(位于世田谷区大田,专售日本乐队专辑及原创周边)、中野百脑汇新浪潮唱片店(专注新浪潮音乐与稀有珍品);Red Ring Records(主打前卫摇滚与硬核)与 Vinyl Japan(专注独立流行),两家在涩区神南区相邻,附近还有一家Dub Store Records(聚焦60-80年代牙买加雷鬼)。原宿/神宫前的BEAMS Records(主打潮流音乐与联名商品)适合年轻乐迷;代官山的Lighthouse Records(涩谷区道玄坂,专注电子与实验音乐)是小而精的独立店铺。涩谷Manhattan Records就在Tower Records斜对面,Hip-hop唱片很多,5000可免税。优点是潮牌和唱片都有,选择性很广。